Intervento di Gianluca Conte su ZONA DI DISAGIO, blog di Nicola Vacca

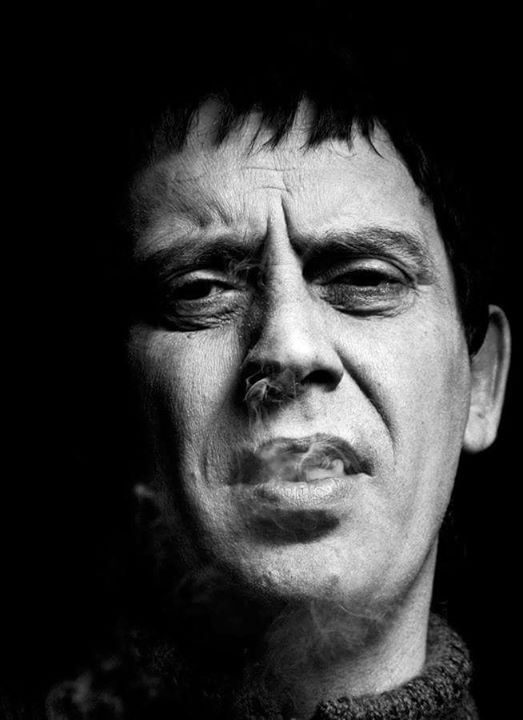

Carmelo Bene: essere altrove

«Non essere dove si è, essere altrove,

smarrirsi per non più ritrovarsi». Il cammino umano e artistico di

Carmelo Bene andava nella direzione del de-collocarsi, del togliersi

dalla scena, dell’allontanarsi dal Sé. E non era affatto una via facile

da percorrere. Nel momento in cui Parmenide s’iniziò all’essere,

l’uomo incominciò a complicarsi l’esistenza. Carmelo Bene non aveva

nessun dubbio a riguardo: una miriade di questioni nasceva dal volersi

confrontare con una (ir)realtà così spinosa e vaga. Sono passati

millenni e il problema – ontologico, gnoseologico, etico, storico –

miete ancora vittime tra estimatori e detrattori, non ultimo Heidegger,

cui Bene rimandava a chi gli rompeva i cosiddetti con il Sein e

con l’ontologia. Poi, all’orizzonte, ecco pararsi la speculazione

deleuziana, impegnata nell’ardua prova di rivoltare uno dei più

stigmatizzanti dualismi filosofici e umani, quello “Io-Altro”, che aveva

trovato crogiuolo nell’universo antropocentrico occidentale (ma non

solo), e Carmelo Bene, incarnazione di rottura, lacerazione, fenditura,

trovò nel pensiero del filosofo francese materia di scambio e di

confronto (a modo suo, naturalmente). Non tutti i defunti sono buoni,

amabili e seguaci di rette vie, bisogna farsene una ragione. Nel caso

del nostro, poi, il disertare tutto ciò che era già stato battuto, anche

se attraente, rappresentava la “buona cattiveria”, il ghigno

liberatorio, contro la pseudo bontà dell’ufficialità e della cultura

generalista. Che Bene fosse la testimonianza vivente del potere

sovversivo dell’arte (ma guai a parlare del sociale e del politico

davanti al campiota) è cosa da tenere in grande considerazione, affinché

ricordare il maestro in occasione dell’anniversario della sua nascita

non diventi l’ennesima scritta sulla lapide di una memoria

istituzionalizzata e, cosa ben peggiore, edulcorata.

Quella di Bene è stata una figura unica,

irripetibile nella storia dell’arte: teatro, cinema, poesia, scrittura

e, suo malgrado, televisione hanno tribolato non poco sotto i colpi del

suo genio irrequieto, quasi teppistico. Attenzione: stiamo parlando di

arte non di cultura. Egli odiava quel termine così ambiguo, così

servile, fin nell’etimo. Più volte il nostro si era preoccupato di

associare la parola cultura al colonizzare e al colonizzato. Sorte

migliore non toccò all’informazione, soprattutto quella giornalistica,

vero male dei tempi (Nietzsche ne sapeva già qualcosa), cui il nostro

riservava grandiose stilettate. Tuttavia, Carmelo Bene non era solo un

provocatore, uno che si divertiva a farsi odiare, spesso riuscendoci.

Egli era un inattuale o, come lui stesso affermava (nevvero?), un

classico tra i classici e, cosa importantissima, vivente. E poi la voce,

quel grande, immenso organo di devastazione di stereotipi, di

abitudini, di conoscenze. Dare voce non tanto a Majakovskij o a Campana –

lì l’effetto era quasi scontato – ma a Leopardi è stato qualcosa di

dirompente, di inaspettatamente estremo. Trasformare l’Infinito

leopardiano in qualcosa di lunare, marziano, venusiano; trovarsi in

presenza di un Pierrot o-sceno che inquieta non solo le viscere ma la

mente; anticipare i tempi della tecnica, amplificando, meccanizzando,

disumanizzando pur servendosi di un cuore, di una bocca, di un volto:

tutto ciò ha del prodigioso. Farsi macchina attoriale e, forse, macchina

tout court, strizza l’occhio all’apocalisse dell’umano,

dimensione spazio-temporale dove valori e disvalori si annullano nel

sommo niente. Un niente dal sapore tutt’altro che pessimistico ma

futuristicamente primitivo, lontano, inattuale. Alfine, realizzare non

solo un annientamento della scena, del corpo, ma una scomposizione della

parola, del verbo, sostare presso un “Ni-Ente” che possa, in qualche

modo, portare all’avvento di quell’agape schopenhaueriana che di volta

in volta faceva capolino dalla macchina beniana. In questa dimensione

o-scena, de-strutturata, anche la morte, come noi la conosciamo (e

temiamo) non ha più senso, poiché è l’intero insieme della s-oggettità a

perdere senso. Chi ha la ventura di addentrarsi nell’opera di Bene può

godere di qualcosa che non troverà altrove: la sensazione vivida di

trovarsi di fronte a un’arte maledettamente autentica, folle e spietata.

E questo, a molti, fa paura.